あらすじ(保護者の方へ)

この物語は、「みんなと同じ」であることへの無言の圧力と、自分の中に生まれる「個性の芽生え」の間で揺れ動く、小学5年生の繊細な内面を描いています。主人公の蓮(れん)は、整えられた世界の中で「異物」のように感じる不思議なガラス片と出会います。それを隠すべき欠点として扱うのか、それとも自分だけの価値ある一部として受け入れるのか。少年が直面する静かな葛藤を通じて、「自立」とは何か、「自分を信じる勇気」とは何かを問いかけます。正解のない問いに向き合う力を育む、哲学的な短編です。

本文

教室の空気は、いつも透明な定規で線を引いたみたいに真っ直ぐだ。 五時間目の授業が始まるチャイム。教科書を開く音、鉛筆が走る音。全員が同じリズムで呼吸をしている。 僕は窓の外を見る。校庭の隅(すみ)にある古い焼却炉(しょうきゃくろ)の煙突だけが、その完璧(かんぺき)な設計図(せっけいず)から、ほんの少しだけ曲がっているように見えた。

僕の名前は蓮(れん)。この完璧な教室の中で、僕だけが少し、曲がっている気がする。

放課後、僕はいつもの帰り道から外れて、海岸沿いにある古道具屋に立ち寄った。埃(ほこり)と潮の匂いが混ざった薄暗い店だ。店の奥、ガラクタの山の中で、それは青白く光っていた。 手のひらに乗るくらいの、奇妙な形のガラス細工だった。何かの楽器の部品のようにも見えるし、ただの割れた破片のようにも見える。

「それは『調律(ちょうりつ)できない音』だよ」 店の主人が、深い皺(しわ)を寄せた顔で言った。「壊(こわ)れているわけじゃない。ただ、この世界のどの音階にも当てはまらない音を出すのさ」

僕は迷わず、貯めていた小遣いを全部出してそれを買った。心臓が、いつもより少し速く脈打(みゃくう)っていた。

家に帰り、自分の部屋でそのガラスを指で弾(はじ)いてみた。 『ヒィン……』 それは、聞いたこともない音だった。高くもなく、低くもない。悲鳴のようにも聞こえるし、深い溜息(ためいき)のようにも聞こえる。耳ではなく、胸の奥の柔らかい場所を直接震(ふる)わせるような、複雑な響き。

僕は、その音を誰にも聞かれてはいけないと思った。 この音が教室で鳴り響いたら、みんなはきっと顔をしかめるだろう。「変な音」「空気を読んでいない音」として、白い目で見られるに決まっている。

僕はガラスを厚いタオルで何重にも包み、机の一番下の引き出しの奥深く、誰の目にも触れない場所に隠した。まるで、自分の中にある「恥ずかしい部分」を隠すように。

学校では、もうすぐ音楽会がある。僕たちのクラスは、全員で心を一つにして合唱をすることになっていた。「調和」が何よりも大切だと、先生は何度も言った。 練習の時間、僕は一生懸命、隣(となり)の子の声に自分の声を合わせた。はみ出さないように、目立たないように。

でも、完璧に揃(そろ)えようとすればするほど、僕の胸の奥で、あのガラスの音が響き始めるのだ。 『ヒィン……』 違う、僕の本当の声はそんなんじゃない、と訴(うった)えるように。

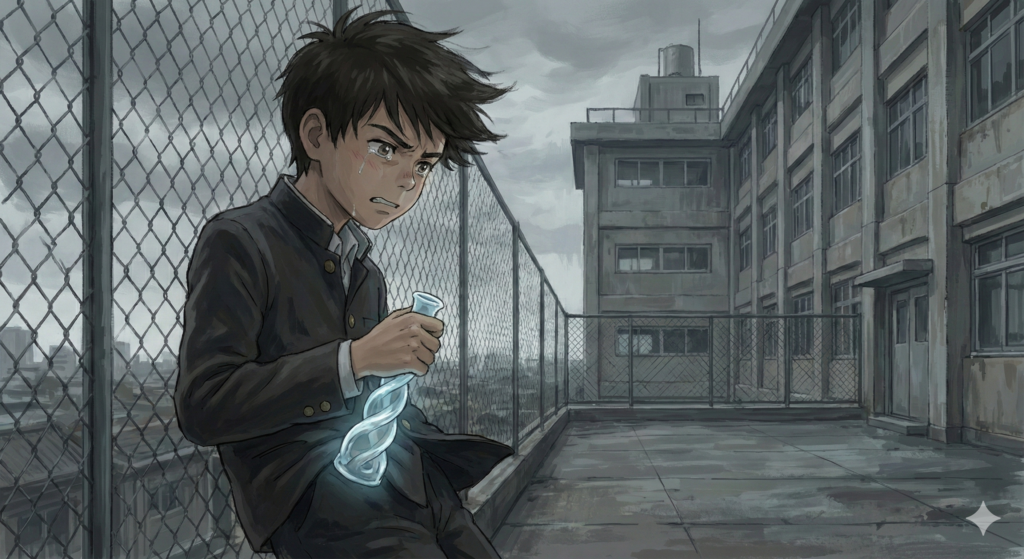

本番の前日。最後の練習中、僕のポケットの中で、タオルに包んだはずのガラスが、微(かす)かに震(ふる)えた気がした。その瞬間、僕は歌うのを止めてしまった。 「蓮くん、どうしたの? リズムが崩(くず)れたわよ」 先生の声が、鋭い氷のように突き刺さる。クラスメイト全員の視線が、僕一人に集まった。無言の非難。完璧な設計図に生じた、小さな歪(ゆが)み。

僕は「すみません」と小さく呟(つぶや)き、逃げるように教室を飛び出した。

息を切らして海岸まで走った。夕日が海に沈みかけ、空が血のような赤と深い青のグラデーションに染まっていた。 誰もいない砂浜で、僕はガラスを包んでいたタオルを解(と)いた。

「鳴っていいよ」 僕は震(ふる)える声で言った。

潮風が吹き付け、ガラスが共鳴(きょうめい)を始めた。 『キィィィン……ヴォォォン……』 それは、教室では絶対に許されない音だった。美しく整えられたメロディーではない。不協和音で、不安定で、壊れそうな音。

でも、その音は、波の音と混ざり合い、風の音に溶(と)けていった。 僕は気づいた。この世界は、教室のように静かな場所だけじゃない。海はこんなにも騒(さわ)がしく、空の色はこんなにも複雑だ。 僕の中にある「調律できない音」も、この広い世界の一部なのかもしれない。

僕は初めて、その音を美しいと思った。涙が溢(あふ)れて止まらなかったけれど、それは絶望(ぜつぼう)の涙ではなく、生まれて初めて深い呼吸ができたような、安堵(あんど)の涙だった。

次の日、音楽会の本番。 僕はステージの上で、みんなと一緒に歌った。完璧な調和の中で、はみ出さないように。 昨日までと同じ光景だ。でも、僕自身は決定的に変わっていた。

僕のポケットの中には、あのガラスがある。今はタオルで包んでいない。 それは静かに、僕の体温を感じて眠っている。

周囲に合わせて歌いながらも、僕は自分の胸の奥で、あの複雑で不安定な音が鳴っているのを感じていた。誰にも聞こえない、僕だけの音。

完璧な設計図の中で生きるためには、時にそれを隠す知恵も必要だろう。 でも、僕はもう知っている。 僕の中には、この世界でたった一つの、誰にも調律できない音が、確かに存在しているということを。

あとがき

10歳という年齢は、大人が思うよりもずっと複雑な「社会」の中で生きています。「みんなと同じ」であることが求められる場所で、「自分だけが持つ違和感」に気づいてしまった時、それは孤独や自己否定につながりかねません。

この物語の主人公・蓮は、ガラスの音を最初は「隠すべき欠点」だと思い、最後には「自分だけの核」として受け入れました。重要なのは、彼が学校を辞めたわけでも、反逆者になったわけでもないことです。彼は集団の中で生きることを選びつつ、内側に確固たる自分を飼いならす「強さ」を手に入れました。

お子様と、こんな話をしてみてください。 「あなたの中にも、他の人には聞こえない『ガラスの音』はあるかな?」 その音がどんなに奇妙で、どんなに小さくても、それは世界で一番大切な音なのだと、伝えてあげてください。